閱讀次數(shù): 次

這顆“痣”不一般:小心它“黑化”成惡性腫瘤!

72歲的石老伯,一年前發(fā)現(xiàn)左足跟長了一顆5毫米的“黑痣”,不痛不癢,后期“黑痣”逐漸增大,表面開始破潰,一直未能愈合,遂來到我院就診。病灶切除后,經(jīng)病理證實(shí)為“惡性黑色素瘤”,且已發(fā)生了腹股溝淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移。

50歲的蘇阿姨,自幼背部就有一顆黑痣,10年前予艾灸治療,半年前發(fā)現(xiàn)背部黑痣逐漸增大凸起,來我院治療。手術(shù)切除后,病理證實(shí)為“惡性黑色素瘤”。

明明如此普通的“黑痣”,為何就變成了“惡性黑色素瘤”,有的甚至發(fā)生了淋巴結(jié)的轉(zhuǎn)移呢?

我們每個(gè)人身體上或多或少都有“黑痣”,會(huì)不會(huì)也發(fā)生惡變?要不要盡早切除呢?

首先,有個(gè)冷知識(shí):女性的痣趨向比男性更多,白人的痣比黑人更多。它的外觀可呈扁平、突起、疣狀、顆粒狀等,顏色可能為棕色、黑色或藍(lán)色。根據(jù)痣細(xì)胞的分布,病理學(xué)上可將其分為皮內(nèi)痣、交界痣、復(fù)合痣。

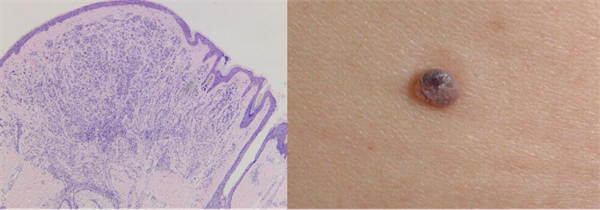

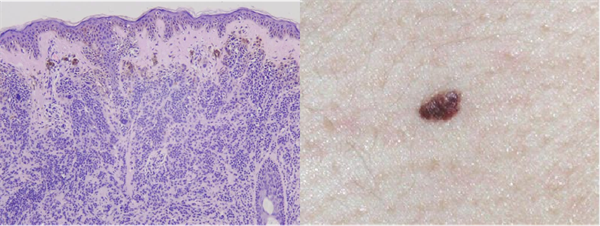

皮內(nèi)痣是常見的成人型色素痣,通常呈現(xiàn)為乳頭狀、疣狀、帶蒂息肉狀或扁平狀,常常有毛發(fā),色紅或淺灰褐色,真正的皮內(nèi)痣很少惡變。病理顯微鏡下觀察,表皮正常,所有的痣細(xì)胞分布于真皮層內(nèi),呈小巢狀或束狀,線性位于真皮層上部,常圍繞毛皮脂腺。痣細(xì)胞小,胞漿少,核規(guī)則,從淺表到基底層有逐步成熟現(xiàn)象,細(xì)胞逐漸變細(xì)或呈梭形,色素減少,淺層痣細(xì)胞胞漿中有多少不等的黑色素顆粒。

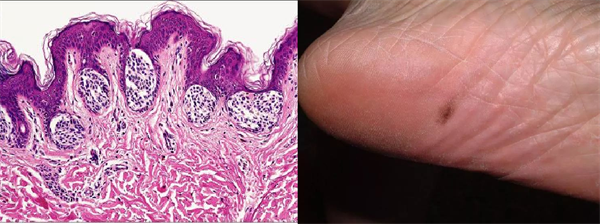

交界痣位于皮膚的表皮基底層(“交界區(qū)”),通常出現(xiàn)在手掌和足底,尤其是在皮溝區(qū)域,大體上是扁平或稍微隆起的,表面通常呈現(xiàn)淺黃褐色,且交界痣無毛發(fā),與周圍的正常皮膚區(qū)別明顯。病理顯微鏡下觀察,交界痣的黑色素細(xì)胞巢(痣細(xì)胞團(tuán))主要聚集在真皮表皮側(cè),即表皮基底層,這種黑色素細(xì)胞聚集是交界痣與其他類型痣的鑒別特征之一。

復(fù)合痣含有交界痣和皮內(nèi)痣兩種成分。臨床表現(xiàn)為幾毫米至幾厘米、深淺不同的斑丘疹、丘疹、斑塊,比交界痣更凸起,可發(fā)生在身體的任何部位。

絕大多數(shù)情況下,這些痣都乖乖地躺在那兒,最多也就是影響美觀。一般無需治療,如因美容需要可手術(shù)切除。但如果痣長在了不該長的地方,比如,容易受摩擦的部位,或者突然變得和以前不一樣,那就該引起注意了!要盡早去醫(yī)院切除并送病理檢查,且要盡量避免經(jīng)常去刺激身體上的“痣”,因?yàn)榧词故切⌒〉囊活w痣,也有惡變的風(fēng)險(xiǎn),像上文提到的患者石老伯、陳阿姨的“惡性黑色素瘤”。

什么痣建議切除并送病理檢查?1、直徑大于6毫米以上。2、摩擦部位的色素痣:如手腳部位的色素痣,尤其是手掌、腳底板部位,應(yīng)盡早切除。3、突然生長變快,迅速擴(kuò)大,外形變得不規(guī)則。4、顏色加深發(fā)亮,色素分布不均勻,色素脫失,或者痣的周圍皮膚發(fā)紅。5、表面由光滑變的粗糙,局部發(fā)紅發(fā)炎,有破潰或出血。6、附近有淋巴結(jié)腫大,如頸部,腋窩,腹股溝(大腿根部)等處摸到腫塊。7、黑痣周圍有衛(wèi)星狀黑痣出現(xiàn),也就是說原有痣的周圍出現(xiàn)了多個(gè)新的黑痣。8、沒有感覺的痣出現(xiàn)了瘙癢和刺痛等癥狀。9、經(jīng)多次激光、化學(xué)藥水、冷凍治療后再次復(fù)發(fā)的色素痣。

最后,建議大家:“痣”人人都有,需要科學(xué)的去對待和辨別。普通的痣不是“洪水猛獸”,沒必要每天提心吊膽擔(dān)心惡變。如需祛痣,請大家務(wù)必選擇正規(guī)醫(yī)院,使用正確的方法進(jìn)行祛除,以免得不償失。

微信服務(wù)號(hào)

微信服務(wù)號(hào)

微信訂閱號(hào)

微信訂閱號(hào)

抖音號(hào)

抖音號(hào)