閱讀次數: 次

日常生活中,疾病往往會給人們帶來諸多挑戰(zhàn),而對于那些身患小兒麻痹癥的患者來說,后續(xù)遭遇的健康問題更是雪上加霜。今天,小久醫(yī)生要給大家分享一個令人鼓舞的診療故事:62歲的徐先生,多年來承受著小兒麻痹癥的影響,近期又遭遇了患肢骨折難題,好在有無錫市第九人民醫(yī)院、無錫市骨科醫(yī)院足踝外科團隊先進診療技術的保障,為他的足部重建和康復點亮了希望之光。

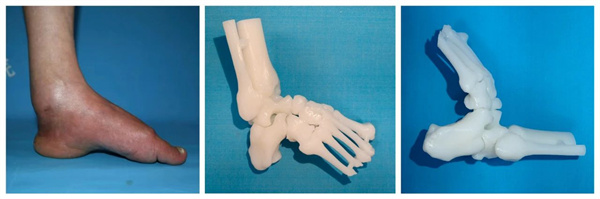

徐先生自幼時患上小兒麻痹癥后,一側肢體就一直存在功能受限的情況。這么多年,他憑借著頑強的毅力和家人的支持,努力生活著。然而,意外總是在不經意間來臨,不久前一個風雨交加的夜晚,徐先生不慎摔傷,原本脆弱畸形的足跟受傷骨折,扭曲成怪異的角度,這給他的生活帶來了極大困擾,日常行動變得愈發(fā)艱難,連簡單的站立、行走都成了奢望。輾轉多處求醫(yī)無果后,徐先生正巧看見了我院足踝外科主任許亞軍、副主任田建團隊的診療案例推文,成功矯治的復雜病例讓徐先生充滿希冀,毅然奔赴無錫。

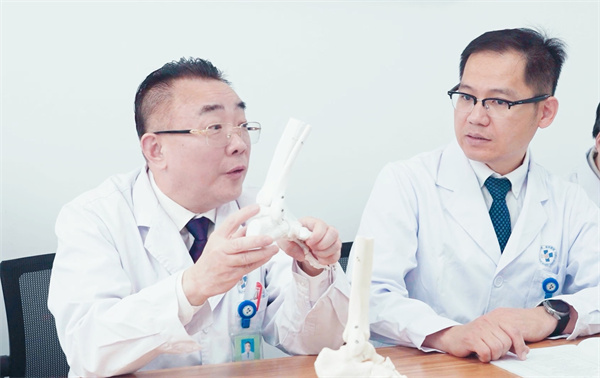

面對徐先生的棘手情況,我院足踝外科主任許亞軍、副主任醫(yī)師田建領銜團隊迅速展開全面且細致的評估。考慮到其特殊身體狀況及小兒麻痹癥帶來的患肢基礎問題,常規(guī)的治療手段可能無法達到理想的康復效果。經過多番研討和專業(yè)分析,團隊決定采用距下關節(jié)融合重建足弓技術,再配合肌腱轉位術恢復力學平衡,來為徐先生解決這一難題。

團隊利用3D打印技術打出畸形模型,術前模擬手術并定制個性化截骨方案。術中,醫(yī)生們使用三維C型臂實時透視定位,精準實施距下關節(jié)融合內固定+中足截骨內固定+脛前肌腱及腓骨短肌腱轉位重建踝跖屈功能+踇長伸肌腱轉位重建足背伸功能+跟腱緊縮術。最終實現骨性結構、動力系統及生物力學軸線的三維精準重建,為徐先生功能性步態(tài)恢復奠定解剖學基礎。

術后的康復階段同樣關鍵,團隊為其制定了個性化的康復方案。從初期的傷口護理、防止感染,到循序漸進地進行關節(jié)活動度訓練、肌肉力量鍛煉等,幫助患者盡快適應新的足部狀態(tài),恢復行走能力。期間,副護士長管美萍和護理團隊還給予其溫暖的心理安撫。

一段時間的康復后,徐先生扭曲變形的足部已初現正常輪廓,多年的疼痛取而代之的是久違的踏實感,感動的他用一封激情滿滿的感謝信表達了對九院醫(yī)護人員的感激之情。

足踝外科主任許亞軍常言:"我們足踝外科團隊不僅精耕技術矯正骨骼,更要幫助患者‘重塑人生’。"希望通過分享這個病例,讓更多有著類似困擾的患者和家屬了解到,不要輕易放棄希望,無錫市第九人民醫(yī)院骨科團隊也將持續(xù)奮進,為百姓的健康保駕護航。

微信服務號

微信服務號

微信訂閱號

微信訂閱號

抖音號

抖音號